|

Discours d'introduction de Claire Mallard

Mesdames messieurs, cher e s ami e s,

La fréquentation de ces rencontres dépasse nettement nos

attentes, probablement près de 400 participant.e.s et nous

vous prions vraiment de faire preuve d'indulgence pour les

problèmes d'organisation, en particulier l'accès à certains

ateliers qui risque d'être parfois compliqué.

Au nom du collectif l’instant d’après, collectif

d’activistes, d’élus et d’habitants du Mâconnais Clunisois,

j'ouvre avec grand plaisir ces rencontres que nous préparons

depuis plusieurs mois ici. Plaisir terni par le décès de

Bruno Latour, le plus bourguignon des penseurs de

l’écologie, à qui nous rendrons hommage tout le long de ces

deux jours.

Nos rencontres se tiennent dans un contexte particulièrement

tendu et anxiogène à l’échelle nationale comme à l’échelle

internationale .

Tout ce qui semblait établi et solide paraît ébranlé, des

habitudes de vie apparemment immuables sont chamboulées, la

pénurie devient possible dans des domaines, pour des

produits ou des services qui parvenaient à nous presque

automatiquement, comme hors sol, tellement nous en

interrogeons peu la provenance ou les conditions de

production. Le pétrole, l’électricité, l’eau. Des produits

alimentaires venus de loin ou de près, dont les prix

flambent parce que tout simplement leur production devient

aléatoire. L’idée que tout puisse s’arrêter en raison d’une

pandémie liée aux dérèglements du vivant ne relève plus de

la science-fiction. Sans compter les situations de

catastrophes climatiques qui présentent des factures

astronomiques aux particuliers comme aux États, surtout aux

populations les plus pauvres du monde entier, ce qui

constitue autant de facteurs à venir pour de nouveaux

désordres.

Nous pourrions nous féliciter d’avoir été les premiers à

lancer les alertes mais l’accélération des crises

écologiques, si elle peut causer de la sidération ou de

l’anxiété, ne produit spontanément aucun effet automatique

de réajustement.

Nous savons nous, que ces crises, qui se cumulent et se

combinent, impliquent (et rapidement) des ruptures

fondamentales avec la façon dont nos sociétés fonctionnent

depuis des dizaines d’années. Retrouver le lien avec la

terre et le vivant, habiter, travailler et consommer

autrement, interroger vraiment ce qui est indispensable et

ce qui l’est moins, c'est d'une immense métamorphose de

civilisation dont il est question.

Ces ruptures touchent aux formes de pouvoirs, de coopération

et de domination, à l'intrication des relations entre les

personnes, parfois à l'image que nous avons de notre place

dans la société. Nous devons nommer, désigner nos

adversaires et les obstacles, en appeler contre eux aux

soulèvements de la terre, sans pourtant appeler à la guerre

de chacun contre tous bien au contraire évidemment.

Nous devons montrer comment l’avènement d’une société

écologique, c’est à dire qui ramène l’économie au-dessous de

ce que peut supporter la Planète, peut nous faire vivre

mieux, mais nous avons mis tellement de retard à décrire

cette société écologique.

Nous devons agir ici, mais pas plus qu’il n’y avait de

socialisme dans un seul pays, il n’y a de vraies frontières

entre les écosystèmes.

Nous sommes des amis de la science et de la technique mais

nous n’aimons pas la façon dont elles sont embarquées par

l’extractivisme, l’économie coloniale de plantation et pour

tout dire par le capitalisme.

Et nous n’avons peur de rien : ni de parler de sobriété dans

une région viticole, ni d’en appeler à la baisse de la

consommation carnée en plein charolais, ni de vouloir sortir

du nucléaire à 50 kilomètres de là où l'on fabrique les

cuves d’EPR. De lenteur quand les gens ne s’arrêtent pas, de

droit à la paresse alors que certains ploient sous le

surtravail .

Car mème les mots peuvent nous jouer des tours.

Dans une situation inédite, nous ne pourrons pas dire les

transformations de l'avenir avec les mots et les seuls

imaginaires du passé. Mais nous savons aussi que les gens

raisonnent avec les mots qui leur sont familiers, ceux de

république, ceux de progrès, de travail voire de croissance,

ceux de nature ou d’environnement, qui appartiennent tous

aux vocabulaires des batailles antérieures.

C’est pour faire le point sur tous ces paradoxes que nous

avons souhaité ces rencontres.

Nous avons progressé et nos sociétés ont avancé également

depuis les débuts du mouvement écologiste.

Nous sommes cependant, comme elle, l’objet d'un pilonnage

intense des tenants de la nostalgie, de la fureur du tout

sécuritaire, de la désignation de toute sorte de boucs

émissaires. Une course de vitesse est ainsi engagée entre

une sortie humaniste des crises globales et une issue

barbare de la guerre et de la violence contre soi-même.

Au-delà des trajectoires diverses par lesquelles on y

arrive, dont témoigne la diversité des doctrines et des

concepts, nous avons en situation d’urgence, à peaufiner le

discours et l'imaginaire du futur écologique.

Comme dans la célèbre BD de l'an 01, on s'arrête et on

réfléchit. On n'a pas le temps de réfléchir mais on doit le

prendre quand même car si notre action est plus que modeste,

notre responsabilité est pourtant immense. Face au système

des dominations et des destructions massives, le repli sur

soi et l’idéologie national-populiste semble être le récit

protecteur qui rassure nos concitoyennes et concitoyens.

C’est bien ce temps historique dans lequel nous sommes

aujourd’hui et qui a motivé les membres de l’Instant d’Après

à ce que nous soyons réunis aujourd’hui ensemble.

Humblement, nous avons souhaité contribuer à poser des

fondations solides au renouvèlement des pensées écologistes

pour qu’elles soient désirées et désirables par le plus

grand nombre.

Nous n’allons pas en 48 heures bouleverser l’état des

connaissances, ni aller plus loin que bien des réunions

savantes.

Notre propos est modeste ! Contribuer à un premier état des

lieux ; baliser les controverses, les faire travailler

tranquillement, tout en pointant les plages de ce qui va

nous rassembler, pour aider la société à trouver en

elle-même les ressources, les voies et le pouvoir d’agir .

Vous êtes ainsi invité.e.s à participer à ces rencontres non

seulement pour l’intérêt que vous allez y trouver

personnellement, mais en vous demandant comment, en fonction

des situations que vous connaissez, vous pouvez faire

rebondir le débat et participer de l'effort commun pour

faire réseau.

Bonnes réflexions !

La restitution du contenu des tables rondes et ateliers se

focalisent arbitrairement sur certains ateliers et

certains propos que celui qui témoigne estime

significatifs - ou, tout simplement, a eu l'opportunité

d'entendre. A chaque fois, le témoin se s'interdit pas d'y

ajouter des compléments et commentaires. On s'efforce de

bien distinguer (en rouge)

la restitution et ces réactions - contestables, bien sûr -

à ce qui s'est dit, de sorte que vous avez tout le loisir

de ne pas les lire. Et encore une fois, si vous avez

assisté aux débats et souhaiter nous envoyer vos

compte-rendus complémentaires, vous êtes les bienvenus.

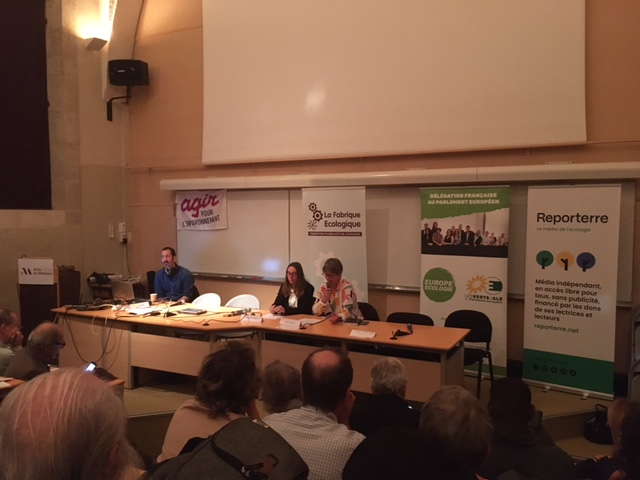

Table ronde d'ouverture

Quoi de neuf du côté des pensées de l'écologie ?

Intervenants: Lucile Schmid,

Catherine Larrère, Dominique Bourg, Marie Toussaint, Patrice

Maniglier, Fabrice Flipo (voir programme en pdf - lien en

début de page - pour les titres de chacun)

"Face à la nécessité de

changer, quelle portée attribuer au succès de concepts comme

la décroissance, la post-croissance ? La revendication de

rupture, de radicalité manifeste-t-elle le besoin d'un lien

fort entre pensée et action ? Comment penser ensemble les

différentes échelles, organiser une circulation ? Que nous

disent les initiatives locales d'une perspective planétaire

? La diffusion 'indisciplinée' de l'écologie - échelles,

secteurs - appellent-elle une perspective commune, voire des

'régulations' ? Comment penser le moment présent, tout en se

situant dans une continuité ?" (extrait du programme

détaillé fourni aux participants)

Ce qu'on a pu entendre

Parmi les présentations

générales, Jean-Luc Delpeuch

a insisté sur le parallèle possible entre le contexte de la

fondation de l'Abbaye de Cluny et le nôtre: époque de

guerres, d'instabilité, d'épidémies, d'inégalités, etc.

Claire

Mallard: "Nous avons souhaité contribuer à poser

des fondations solides au renouvellement des pensées

écologistes pour qu’elles soient désirées et désirables

par le plus grand nombre."

Dominique

Bourg est revenu sur trois thèmes clés de la pensée

écologique contemporaine:

1)

La décroissance.

Une

thématique qui serait apparue en France dans les années 70,

avant de s'internationaliser. Il a insisté sur le fait que,

pour tous les spécialistes de l'écologie, la "croissance

verte" n'est qu'un "mythe" engendré, entre autres choses,

par l'"économie de l'environnement". À l'échelle

internationale, on peut dire, selon lui, que tous les

spécialistes sont, plus ou moins, décroissants. On aurait

donc là une idée-force, qui traverse la pensée écologique

dans sa diversité. En témoigne le changement de discours de

l'Agence Internationale de l'Énergie sur la question.

Dominique Bourg parle de "changement du paysage

intellectuel" et renvoie à l'ouvrage La prospérité sans

croissance (2010).

Ajoutons

un point: Lewis Mumford, historien américain des

techniques, auteur de Technique et Civilisation en

1934, est une référence décisive dans la pensée française

des années 50 aux années 70. On le retrouve des notes de

lecture de Guy Debord jusqu'à des références élogieuses et

précises dans la Convivialité d'Ivan Illich.

Acteur majeur de la première critique de la société de

consommation, dans l'entre-deux guerre états-unien, il

plane sur toutes les critiques de la consommation et les

défenses corrélatives de la décroissance, de la pensée 68,

en France. Il fournit ainsi des concepts clés à cette

pensée: celui de seuil de contreproductivité ou encore

celui de mégamachine (un concept qui enveloppe à la fois

le développement technique et la bureaucratie, lorsqu'ils

dépassent leur seuil de contreproductivité). Ce rappel

n'est pas du snobisme intellectuel: il montre qu'articuler

critique de la consommation et décroissance n'est pas

apparu en cours de route - cette pensée accompagne la

société de consommation depuis ses tout débuts, aux

Etats-Unis. Y compris la critique de la publicité - dès

les années 10 aux USA -, ou encore le souci de la

protection de l'environnement - pas seulement les

nuisances des fumées de charbon en Angleterre, mais aussi

la protection des forêts (Théodore Roosevelt nomme un

secrétaire d'État aux eaux et forêts dans son

Administration, au tout début du 20e siècle). La société

de consommation est originairement contestée, et la pensée

écologique s'inscrit très tôt dans la continuité de cette

critique, y compris le concept de décroissance (dont on

retrouve l'idée chez Commons ou dans certains articles de

Keynes, dans les années 20, par exemple, même s'il semble

l'oublier ensuite...).

2)

L'effondrement.

Là

encore, on a affaire à un thème commun, si on laisse de côté

les versions caricaturales, comme celle d'Yves Cochet. On

peut clairement parler, selon lui, et tout le monde, à le

suivre, d'une "dynamique de délitement". Même si des

"commerciaux populistes" parcourent le monde pour estimer

les données scientifiques sans importance, et développer des

discours à géométrie variable, qui ne se fondent que sur

l'individu (typiquement: Macron comme référentiel ultime -

ce qu'il dit est vrai parce qu'il le dit). Parallèlement,

les pouvoirs qu'ils servent détruisent l'ONF, Météo France

et tous les services qui pourraient corroborer la réalité de

cette dynamique. De là une conclusion de Dominique Bourg: en

France le principal facteur d'effondrement, c'est le

gouvernement... De ce point de vue un Macron et un Trump

relèvent d'un même populisme.

Si

l'on suit ce diagnostic, il implique que le

climatoscepticisme n'est pas seulement une propagande,

c'est aussi un mode d'action, un programme. Comme si l'on

avait voulu nier l'existence des micro-organismes en

détruisant tous les microscopes. Un peu comme on nie la

pauvreté en détruisant les agences qui servent à l'étudier

et à en objectiver les conditions et les détériorations.

La domination passe aussi par une appropriation des modes

de production du savoir. De ce point de vue, la pensée

écologique relève de ce qu'on appelle aujourd'hui les

savoirs critiques.

C'est

aussi bien dire, deuxième point, que l'effondrement ne

serait pas forcément une dynamique autonome, qui vit sa

propre vie, une fois enclenchée: le délitement dont parle

Dominique Bourg n'a pas seulement des déclencheurs, elle a

des agents effectifs. Les réactions en chaîne et les

effets démultiplicateur mis en évidence par les sciences

ne peuvent être ignorées. Ils ne doivent pourtant pas

masquer cette dimension plus ordinaire mais tout aussi

redoutable des dynamiques de délitement.

3)

La sobriété impliquée par un changement de relation à la

nature.

Dominique

rappelle le rôle de notre meilleure compréhension, grâce aux

travaux de Clastres, Descola, et d'autres, de la variabilité

des relations humaines à la nature. Elle a contribué à

objectivité et mettre à distance celle qui caractérise la

civilisation industrielle. Cela a contribué à la

destabilisation mentale provoquée par ce à quoi nous ont

conduit nos anciens repères. C'est dans ce contexte qu'il

faudrait penser le besoin structurel de sobriété - bien loin

des discours du gouvernement.

Ce

n'est bien sûr pas sans rapport avec un point sur lequel

Dominique Bourg a insisté durant la discussion qui a suivi

les exposés: on ne change pas une société sans changer son

agriculture. La question posée, par un paysan, portait sur

la disparition progressive de la classe paysanne, et la

question cruciale pour lui de l'arbitrage entre la

recréation de cette classe, et une diffusion plus grande

des capacités d'auto-subsistance dans la population. Une

question qui avait le grand mérite, à mon avis, de

remettre au centre du problème de la sobriété la question

du meilleur mode de vie possible dans les conditions qui

sont les nôtres.

Marie

Toussaint a insisté sur le besoin, pour le

politique, de "muscler son discours", du côté des

écologistes. C'est un travail que le RN aurait su faire,

avec les résultats que l'on sait. L'affaire serait cependant

plus complexe pour la pensée et l'action écologiques, prises

dans des tensions internes qui font sa richesse et, pour le

moment, sa faiblesse dans la société. Tension entre

"réensauvagement" et promotion d'élevages respectueux, par

exemple. Besoin de loger dignement et lutte contre

l'artificialisation des sols. Autre difficulté, celle d'une

pensée en développement qui conduit nombre d'aspects à

exister de manière plurielle, et parfois confuse, avant même

de trouver un nom (ex. écoféminisme ou justice

environnementale). Dernier exemple, les désaccords autour de

l'exigence et du sens d'une rupture avec

l'anthropocentrisme. Faut-il lier ces trois dogmes:

croissance, souveraineté solitaire et anthropocentrisme ?

La 2e partie du propos a

insisté sur les actions auxquelles elle a contribué: la

judiciarisation des problématiques écologiques, qu'incarne

exemplairement la traduction en justice de l'État pour

inaction climatique, grâce à la pétition L'affaire du

siècle. En vu de créer une "jurisprudence de la

Terre", qui s'articule aux traités internationaux. La

justice, ici, ce n'est seulement une valeur, mais aussi,

plus pragmatiquement, un outil judiciaire mobilisable.

Elle a conclu sur

l'importance de cesser de stigmatiser les plus pauvres, en

opposant fin du monde et fin du mois, ou en parlant de

"seuil d'acceptabilité sociale".

Ce

qui rejoint, à mon avis, l'appel à une écologie désirable

(Claire Mallard) ou encore l'idée d'une prospérité sans

croissance (évoquée par Dominique Bourg). Dans la

discussion, Marie Toussaint le confirme: elle se méfie (et

à mon avis cela fait le grand intérêt de son propos et de

sa position) de trois attitudes: angéliser,

diaboliser, exotiser les représentations et les choix. Trois

manières de ne pas regarder en face la complexité. Exemple

qu'elle donne: on peut conspuer l'esclavage nécessité pour

faire des pyramide, ou le servage pour construire des

cathédrales, mais on ne "musclera" pas efficacement le

propos écologique, pour reprendre une expression qu'elle

utilise, si on nie que d'une manière ou d'une autre, il

faudra trouver les formes de grandeur nouvelles qui nous

sont possibles. Même si je me

méfie du mot "grandeur", c'est là une grande question

(sans aucun second degré...) !

Pour Fabrice

Flipo, entre autres choses, le développement des

pensées écologiques aujourd'hui ne relève pas d'un effet de

mode, comme dans les années 70 ou 90.

Je

ne vais pas plus loin, tant cela me semble problématique.

Au mieux, il y a là une ignorance: celle de l'effet du

développement des technologies numériques qui ont provoqué

un surcroit de mise à distance des dommages

environnementaux, au cours des années 80 (qui ont connu

aussi bien un refoulement des pensées 68 - y compris sur

le plan écologique - qu'exemplifie parfaitement un Luc

Ferry). Et que dire de l'ignorance complète de

l'écrasement, par les forces de l'ordre, des mouvements

altermondialistes - porteurs importants de l'écologie - au

tournant des 20e et 21e siècles ? Il n'y a là aucun effet

de mode, qui aurait précédé une conscience écologique

sérieuse et très récente, mais une lutte de longue

haleine, et ne pas le voir masque les effets de domination

culturelle et policière exercés à l'encontre de la pensée

et de l'action écologiques - en décliner les exemples

ferait exploser le stock de mémoire disponible pour ce

site...

Catherine

Larrère est partie d'une typologie des manières de

secondariser la question écologique. Deux manières d'en

minimiser la nouveauté: 1) la "sectorialisation": en plus de

l'économique et du social, il faudrait ajouter maintenant un

troisième secteur d'action, l'environnemental - au

contraire, malgré ses défauts, la notion d'anthropocène a au

moins le mérite de pointer la globalité de l'enjeu

écologique; 2) l'assimiler à des grands problèmes déjà

rencontrées - typiquement la question sociale du 19e siècle.

Les comparaisons entre ces deux questions sont le plus

souvent trompeuses. Exemple type de différence, pourtant: la

question sociale a massivement conduit a une demande d'État,

là où la question écologique va souvent de pair avec une

demande de démocratie. Une différence à prendre en compte.

Autre point majeur: la question écologique a conduit à des

bouleversements conceptuels plus profonds, en marquant la

fin d'une opposition tranchée entre nature et culture. Mais

à partir de là, conclut-elle, tout reste à (re)penser, et

l'on ne peut tirer que peu de ressource du passé pour y

parvenir. "On ne résout pas des problèmes avec les modes de

pensée qui les ont engendrés".

Quelques

réserves pour creuser, ou questions que j'aurai voulu

poser. La distinction tranchée Nature/Culture a-t-elle

attendu la crise écologique pour être remise en cause ?

Voire - si je provoque un peu - n'a-t-elle jamais existé

ailleurs que dans l'esprit de quelques intellectuels

occidentaux des 19e et 20e siècles ? Pour en rester au

plus évident. Le darwinisme a déjà conduit à reconfigurer

en profondeur les rapports entre nature et culture,

jusqu'à ne plus en faire une distinction, puisque ces

concepts ne jouent pas sur le même plan - il se trouve que

certains animaux ont dans leur nature la disposition à

produire une culture. Toute l'anthropologie et la pensée

pragmatique américaine en sont imprégnés depuis le tout

début du 20e siècle, parlant en termes d'interactions

(environnement/espèces ou individus, ou entre espèces,

entre individus, etc.). La vraie question, peut-être, est

de savoir comment, face à la crise écologique, on traite

ce qui spécifice les humains: une dénaturation ? Une tare

? Une puissance nuisible ? Difficile de regarder en face

la crise écologique sans céder à la haine de soi, et c'est

tout le problème... Il faudrait creuser, mais ce n'est pas

sans rapport avec la question qui me semble plus

importante: pourquoi la crise écologique conduit, chez

ceux qui l'assume pleinement, à une exigence de

démocratie, plutôt qu'à une demande d'État ? Est-ce

seulement parce que l'État a failli dans cette tâche ? Pas

sûr.

Atelier 6

Marché, capital, propriété, biens communs

Intervenants: Ludovic Martin,

Guillaume Duval, Mireille Bruyère (voir programme en pdf -

lien en début de page - pour les titres de chacun)

Ce qu'on a pu entendre

1e échange

Ludovic

Martin commence par rappeler ce que seraient les

trois grandes secteurs de l'économie aujoud'hui: le secteur

de l'entreprise, les services publics et le champ de

l'économie sociale et solidaire (ESS). Quel statut pour ce

troisième secteur ? Est-ce la béquille ou le complément des

deux autres, ou bien vient-il "détricoter" les deux premiers

?

Pour Mireille

Bruyère, cette approche est trop schématique. Le

mouvement associationniste est à l'origine du mouvement

ouvrier: dès le début du 19e siècle, des ouvriers cherchent

à s'associer "dans un objectif de démocratie au travail".

Ensuite seulement, le mouvement se déporte sur des questions

de répartition du produit pour devenir un salariat protégé

par l'État. Lorsqu'on assiste à un renouveau du mouvement

associatif, dans les années 70, il n'a le plus souvent pas

pour visée de créer des collectifs de travail. Les premiers

mouvements associatifs étaient anti-capitalistes. Le second

vise massivement la protection des exclus. L'ESS,

aujourd'hui, reste en tension entre une exigence de

démocratie au travail et une demande de protection publique.

Pour Guillaume

Duval, la manière dont la gauche aborde la question

est "stupide": ce qui compte ce sont les interactions entre

ces trois champs. "Il faut de tout pour que cela

fonctionne". La division du travail accroit les biens

disponibles, mais fragilise la société. Cela crée un besoin

de "biens publics": sécurité, santé, éducation. Comme Keynes

l'a formulé, l'activité capitaliste a besoin de ces biens

pour fonctionner - ce que la plupart des discours publics

des chefs d'entreprise semblent pourtant nier, à tort.

Assurer ces biens publics conduit cependant à produire un

appareil bureaucratique qui pose problème. De là le besoin

de ce tiers secteur.

Manifestement,

la manière dont Guillaume Duval décrit les choses passe

sous silence (comme tous les discours organiciste) les

tensions et les conflits, que, au contraire, Mireille

Bruyère souligne - ce qu'elle développe dans le 2e

échange.

2e échange

Ludovic

Martin: Qu'est-ce que la crise écologique vient

bousculer dans ces trois champs ?

Pour Mireille

Bruyère, le capitalisme vise, par nature,

l'accumulation: il ne peut pas être écologique. Et, d'autre

part, le public ne garantit pas la résolution de la crise,

d'autant que, depuis la révolution managériale et les

théories du Public Choice, le service public, lui-même,

devient productiviste. Si l'on veut rompre ce cycle, il faut

défaire ces cohésions, et repartir de la question des modes

de production.

Lors de la discussion,

quelqu'un reviendra sur cette tension entre entreprise

capitaliste et objectif de décroissance.

Quelques

explications.

Ce

qu'on appelle théorie du Public Choice est un champ

de l'économie qui se développe depuis les années 60,

notamment initié par l'économiste James Buchanan. Il

s'agit de produire des instruments de décision et

d'arbitrage des interventions publiques fondés sur des

critères strictement économiques. On part d'un constat

établi déjà par Milton Friedman: l'État intervient pour

corriger les failles de marché et les dommages collatéraux

de l'économie de marché. Mais cette intervention a un coût

et engendre ses propres failles et ses propres dommages

collatéraux. La décision d'intervention doit être capable

de prendre en compte rationellement tous les bénéfices et

tous les coûts. Ce qui conduit souvent à laisser faire les

failles de marché de "peur" que les failles publiques

soient plus importantes.

La

révolution managériale tient à l'importation, dans

l'administration publique, de ce qu'on perçoit comme étant

les modes de gestion des ressources humaines et

matérielles efficaces du monde de l'entreprise. Amorcé au

cours des années 70, ce mouvement repose sur l'idée plus

générale d'importation des meilleures pratiques,

qu'elles viennent du monde de l'entreprise ou des pays

étrangers, sans tenir compte des spécifités nationales ou

de supposées spécifités de l'action collective publique,

par rapport à l'action collective privée. Les limites

souvent soulignées tiennent à une forme d'atomisme (=

possibilité d'évaluer une pratique abstraction faite de

son contexte de mise en oeuvre), qui présuppose l'absence

de spécificités de l'action publique ou l'absence de

pertinence de l'évaluation du contexte dans lequel une

pratique est mise en oeuvre.

Ces

deux approches expliquent l'usage le plus fréquent (et en

réalité perverti) de l'injonction au pragmatisme dans les

décisions publiques. Dans tous les cas, elles conduisent à

prioriser les critères économiques dans les prises de

décisions (y compris lorsqu'il y a conflit de normes au

niveau juridique - voir les développements plus récents de

Richard Posner). De là la tension de fond que Mireille

Bruyère souligne entre ces deux évolutions et l'ambition

écologique.

Guillaume

Duval rappelle que les économies administrées ont

été les plus polluantes de l'histoire. Les hauts niveaux de

consommation, dans un pays comme le nôtre, tiennent à

l'égalisation des conditions: la consommation des plus

riches crée un besoin de consommation des plus pauvres qui

connaissent celle des plus riches (il évoque Thorstein

Veblen et la théorie de la consommation ostentatoire).

La

théorie de la consommation ostentatoire visait à

expliquer, par des motifs socio-psychologiques, les

dépenses, apparemment improductives, qui se développent à

grands pas aux États-Unis au moment de la naissance de la

première société de consommation. Ces consommations sont

en réalité productives en termes de statut social, donc de

pouvoir. Veblen développait cette grille d'analyse, dans

les années 1910, avec une visée critique relativement

forte.

3e échange

Ludovic

Martin: quelle est la place des citoyens ou des

salariés dans le future pour produire un modèle soutenable ?

Mireille

Bruyère préfère répondre aux derniers propos de

Guillaume Duval, et rejette l'idée que la montée de la

consommation des plus pauvres soit responsable de la crise

écologique. Il faut s'interroger plutôt sur la destruction

des conditions matérielles de l'autonomie des gens (qui a

commencé avec les enclosures). Il y a certes depuis les

années 60, une massification de la consommation. Mais

corrélativement, on assiste à une hausse, dans les classes

moyennes, de la part des dépenses contraintes et inutiles en

valeur d'usage. Face à cela, moraliser la consommation n'est

pas efficace. S'en tenir à la position défendue par

Guillaume Duval peut conduire à un appel à contraindre la

consommation des plus pauvres.

Là

encore, quelques explications. Mireille Bruyère fait fond

sur des analyses présentes, par exemple, chez Ivan Illich

(qu'elle mentionne par ailleurs), mais qu'on retrouve dans

nombre de critiques de la société de consommation depuis

le début du 20e siècle. Son développement n'est nullement

l'effet spontané des désirs de chacun ou des rivalités

mimétiques. Il tient d'abord à la transformation des

conditions matérielles de vie, qui conduit à réduire

toujours davantage l'autonomie des individus en matière de

besoins élémentaires - s'alimenter, se protéger, se

déplacer. Et ce par la division du travail (qui spécilise

les compétences au point de rendre inapte la plupart des

gens aux tâches que requérerait un minimum d'autonomie) et

la constitution d'une classe 'nourrissière' (qui produit

les aliments du reste de la société). Le rallongement des

distances est un autre lieu de création de besoin, dont

l'explication ne repose pas sur des mécanismes

psychologiques. Tout cela conduit à l'accroissement des

"dépenses contraintes" dont elle parle.

Pour Guillaume

Duval, le problème principal tient au

court-termisme politique des démocraties, lié aux enjeux

électoraux. Si, au contraire, on parvient à imposer un cadre

stable, prévisible, les entreprises s'adapteront. Mais c'est

difficile dans un contexte démocratique. Le risque est que,

si on n'y parvient pas, certains soient conduits à l'idée

qu'on a besoin de dictature. On l'a déjà connu concernant la

question sociale (dictature du prolétariat).

Lors de la discussion,

quelqu'un rappelle la position de Bruno Latour: parvenir à

imposer l'idée qu'au-dessus des intérêts de nations ou de

classes, il y a des intérêts communs planétaires. Faute d'y

parvenir, on risque le pire: le tribalisme, les replis

identitaires, etc.

Réponse de Mireille

Bruyère: le problème de l'idée de biens communs

planétaires tient aux institutions qui seraient supposées

devoir les gérer et les garantir. Si, par ailleurs, la

question du local a, jusqu'ici, été préemptée par

l'extrême-droite, ce n'est pas une fatalité. Dans les années

70, le local était plus une thématique bien à gauche.

Ailleurs, dans la discussion, elle revient sur cet enjeu de

la taille, des seuils, et évoque Ivan Illich.

Je

me permets de rapporter ma propre intervention. Dans les

propos de Guillaume Duval, on reconnaît nombre de motifs

connus dans les pensées économiques et juridiques du 20e

siècle: une description de l'émergence des biens communs

que l'on trouve chez Walter Lippmann, une insistance sur

l'institution d'un cadre de prévisibilité soustrait aux

atermoiements démocratiques (théorie de la démocratie

limitée pour être durable - Walter Eucken, Friedrich

Hayek, Milton Friedman, Walter Lippmann, à nouveau), le

caractère déficient du jeu démocratique et de son

court-termisme (c'est la théorie de la démocratie comme

marché structurellement déficient, chez James Buchanan).

Et on peut ajouter deux points de l'intervention appuyé

sur Bruno Latour: 1) l'appel à l'institution

internationale de biens communs (dans un sens qu'on

retrouverait aisément chez Hayek, à nouveau); 2) la menace

des replis identitaires comme réflexe spontané face aux

difficultés (cela renvoie à la théorie lippmannienne des

stéréotypes - on rappellera que Lippmann invente ce

concept et que Bruno Latour était traducteur et grand

admirateur de Lippmann). Or, tous ces noms relèvent de la

tradition néolibérale, telle que la recherche académique

s'efforce de la reconstituer ces vingt dernières années.

D'où une question: comment se fait-il qu'une bonne part

des réflexions écologiques ne parviennent jamais à

s'abstraire du mode néolibéral de gouvernement ?

Guillaume

Duval: "oui, néolibéralisme, gnagnagna". Texto... Les

enfants, y a du boulot...

Atelier 12

Invitation

à la sobriété

Intervenants: Stephen

Kerckhoves, Bruno Villalba, Sylvie Landriève, Valérie

Guillard (voir programme en pdf - lien en début de page -

pour les titres de chacun)

Ce qu'on a pu entendre

Stephen

Kerckhove commence par quelques éléments,

pèle-mêle.

Nous serions en situation un

peu schizophrène: les "destructivistes" nous parle de fin de

l'abondance, de sobriété, mais le font en intériorisant

l'idée que cela relèverait d'une démarche individuelle.

"On arrête tout, on

réfléchit, et c'est pas triste". Ce fameux slogan tiré de la

BD de Gébé, L'an 01, parue en feuilleton entre 1971

et 1974, et repris, entre autre, par François Ruffin pour en

faire la maxime d'un blog.

Les 8 scénarios d'évolution

de la consommation électrique proposés par RTE: aucun

n'implique une baisse de consommation.

Bruno

Villalba distingue deux référentiels pour

développer la question de la sobriété.

Un premier renvoie à une

tradition de pensée: celle de la juste mesure dans l'usage

d'un produit - en présupposant qu'il peut être à disposition

sans limite. C'est une problématique du mésusage et de la

dépendance, que l'on trouvait déjà chez les Épicuriens, les

Stoïciens ou les Cyniques, pensant de différentes manières

la modération des usages. On retrouverait quelque chose de

similaire dans les monothéisme, mais, non plus dans une

réflexion sur la vie bonne, plutôt en réponse à une ou des

injonctions. Cela renverrait à la fois à l'idée d'une

frugalité sans renoncement et à un idéal de jouissance

modérée.

Une autre perspective serait

celle de l'écologie politique, à partir des années 70,

lorsqu'on constate un décrochage entre l'extension du

pouvoir technique et les ressources disponibles. On voit

clairement que, de ce point de vue, la sobriété ne peut être

ramenée à une démarche individuelle. Au regard des questions

classiques de justice distribution (question de la

répartition des richesses disponibles), cette situation pose

des questions spécifiques, liées à la temporalité de

l'urgence et à la globalité de la question (elle touche tous

les intérêts): elle se formule comme une politique de

renoncement et de répartition, non des richesses, mais des

efforts.

Sylvie

Landriève a tourné sa contribution vers les

propositions - contrebalancer la perspective de

l'effondrement. Sa méthodologie part d'un critère pour

parler de "sobriété heureuse": une sobriété choisie

collectivement. Ce qui suppose de se doter d'enquête pour

identifier ce que les individus sont susceptibles de choisir

collectivement (vieillir en bonne santé, ralentir, plus de

proximité, conserver son cadre - hormi pour les habitants

des mégalopoles). A partir de là, il serait possible

d'articuler une politique des transports écologiquement

vertueuse et socialement consentie.

Valérie

Gaillard part du marketing,

et d'un travail sur les pratiques des consommateurs

(approche psychologique) pour comprendre quelles sont

les freins à la perspective d'une sobriété. A commencer

par la difficulté, en général, de passer d'un mode de

vie à un autre. Dans le même temps, il est possible de

dégager les ressorts susceptible de motiver pour une

sobriété qui tournerait autour du "faire", en lieu et

place du "laisser faire" et du "faire faire", qui peut

rencontrer le manque de sens que ressentent beaucoup de

gens (notamment les jeunes) dans leur travail.

Atelier 13

Travail, activité, revenu

Intervenants: Jacques

Archimbaud, Antonella Corsani, Yann Moulier-Boutang,

Guillaume Allègre (voir programme en pdf - lien en début de

page - pour les titres de chacun)

Atelier 14

L'écologie est-elle sans frontière ?

Intervenants: Jean-Luc

Delpeuch, Chloé Ridel, Françoise Diehlmann (voir programme

en pdf - lien en début de page - pour les titres de chacun)

Table ronde finale

Désertion, rébellion, alternatives, désobéissances,

institutions

Intervenants: Géraud Guibert,

Lola, Stacy Algrain, David Cormand, Priscillia Ludosky,

Magali Payen (voir programme en pdf - lien en début de page

- pour les titres de chacun)

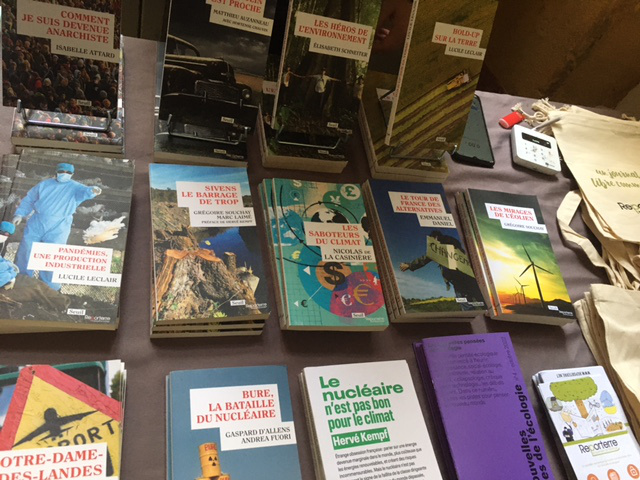

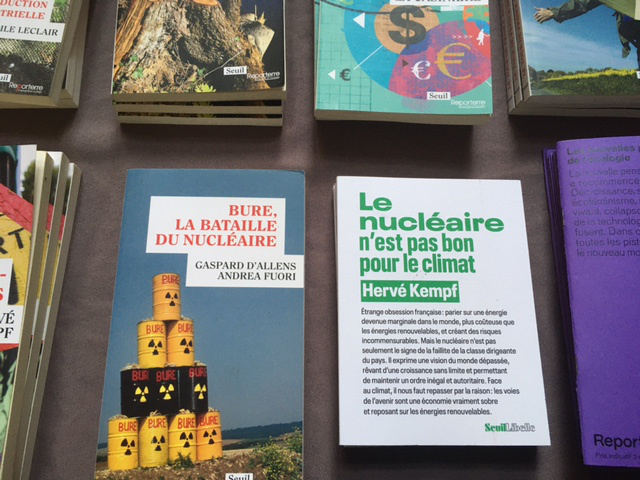

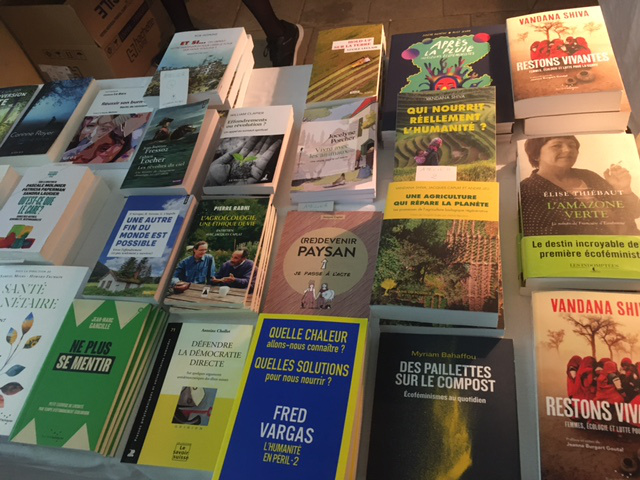

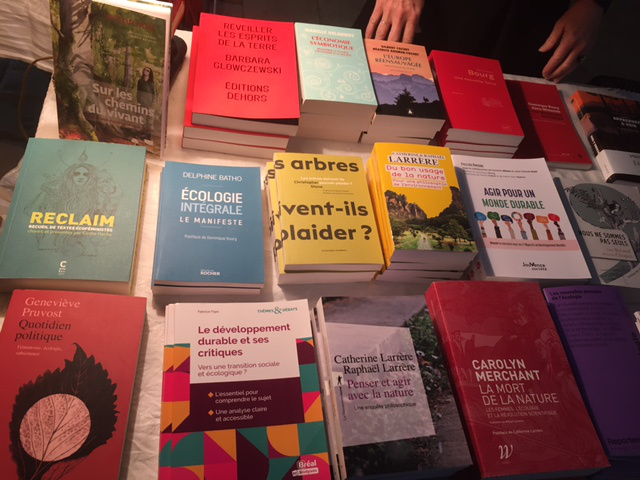

Reporterre

"Le Jardin Secret" (librairie, Cluny)

|

|